Ci sono persone che, pur senza clamore, hanno modellato il volto dell’Umbria così come oggi lo conosciamo e ammiriamo. Sono architetti, progettisti, maestri d’arte e di visione: spiriti creativi che, attraverso pietra e proporzione, hanno tradotto il silenzio dei paesaggi umbri in forme architettoniche di rara armonia. Visionari dell’Umbria, capaci di interpretare lo spirito del tempo e allo stesso tempo di superarlo, lasciandoci in eredità non solo edifici, ma luoghi dell’anima: piazze che accolgono, chiese che elevano, conventi che raccontano. Ogni struttura è un dialogo muto tra uomo e territorio, tra sacro e quotidiano, tra storia e futuro.

In questo articolo vi invitiamo a scoprire chi sono quegli architetti — noti o meno noti — che hanno reso grande il patrimonio artistico della regione. Da coloro che hanno dato forma ai fasti del Medioevo a chi ha saputo reinventare l’architettura in epoche più recenti, ciascuno ha inciso una firma invisibile e duratura sul volto dell’Umbria. Lasciatevi guidare lungo un itinerario tra bellezza e intuizione, dove la materia si fa poesia e il progetto diventa visione. Perché l’Umbria non è solo da ammirare: è da leggere, da attraversare, da comprendere… anche attraverso l’occhio di chi l’ha saputa immaginare prima di tutti.

Nel cuore del Duecento, quando l’Umbria si faceva culla di una nuova spiritualità e di una rinnovata ambizione artistica, una figura silenziosa ma straordinaria lasciava un’impronta indelebile nel paesaggio urbano e nel patrimonio culturale della regione. Fra’ Bevignate – monaco, architetto e scultore – fu molto più di un semplice maestro d’opera: fu un visionario, capace di coniugare fede, tecnica e bellezza in ogni progetto che portava il suo tocco.

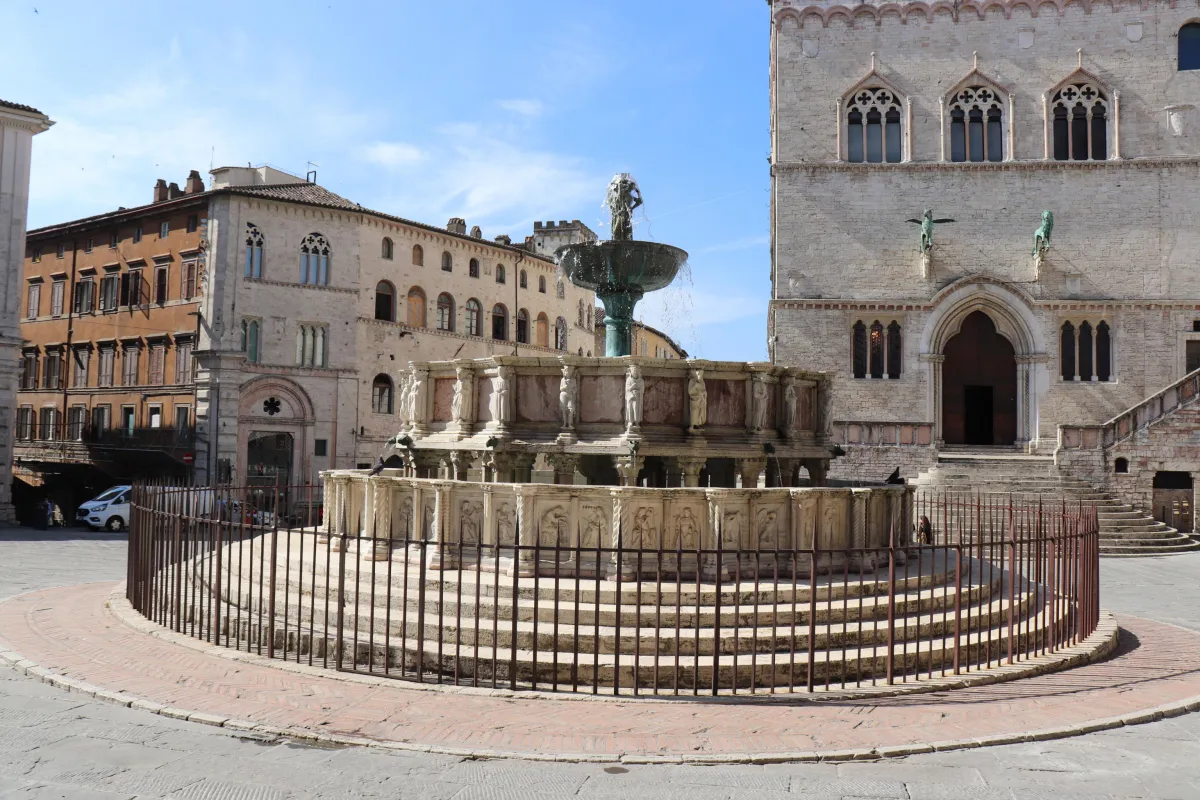

Operò tra Perugia, Gubbio e Orvieto in un’epoca di grandi trasformazioni. A lui si deve la direzione dei lavori di uno dei simboli assoluti dell’Umbria medievale: la Fontana Maggiore di Perugia, realizzata tra il 1275 e il 1278 in collaborazione con Nicola e Giovanni Pisano. Un capolavoro assoluto di ingegneria idraulica e arte scultorea, che celebrava l’arrivo dell’acqua in città e che ancora oggi rappresenta il cuore pulsante della piazza civica perugina. Qui, Fra’ Bevignate si affermò non solo come esperto costruttore, ma come raffinato interprete di un’architettura che parlava al popolo.

Ma il suo genio non si fermò a Perugia. Tra il 1295 e il 1300 fu chiamato a Orvieto, dove assunse un ruolo di primissimo piano nel cantiere della nuova Cattedrale. Lavorando sulla base di un progetto attribuito ad Arnolfo di Cambio, il frate guidò la fase fondativa del Duomo, curando la struttura e contribuendo alla definizione di uno stile gotico italiano sobrio, luminoso, capace di dialogare con l’ambiente e le esigenze liturgiche del tempo. Il risultato fu un tempio maestoso, ancora oggi simbolo di perfezione e armonia tra architettura e spiritualità.

Tornato a Perugia nei primi anni del Trecento, Fra’ Bevignate fu nominato responsabile delle opere pubbliche comunali. A lui si devono la riorganizzazione del cantiere del Duomo di San Lorenzo, la costruzione di edifici civili e religiosi, e – secondo alcune fonti – importanti interventi a Gubbio, nella chiesa di San Francesco e nella sistemazione urbanistica cittadina.

La sua opera, sospesa tra l’ultimo respiro del romanico e la spinta ascensionale del gotico, racconta una visione che va oltre la materia: una visione fatta di proporzione, funzionalità e tensione mistica. Fra’ Bevignate non fu soltanto un tecnico del costruire: fu un testimone del sacro, capace di trasformare la pietra in preghiera, e il cantiere in uno spazio di comunione tra uomo, natura e divino.

C'è una firma discreta, eppure profondamente incisa nel volto rinascimentale dell’Umbria, ed è quella di Ippolito Scalza, architetto e scultore originario di Orvieto, che con il suo straordinario talento ha saputo trasformare pietra e marmo in poesia architettonica.

Formatosi nel vivace humus artistico del Cinquecento italiano e cresciuto alla scuola di Simone Mosca e Raffaello da Montelupo, Scalza si impose giovanissimo nel cantiere più prestigioso della sua città: la Fabbrica del Duomo di Orvieto, della quale divenne direttore nel 1567. Fu qui che il suo genio trovò piena espressione, lasciando in eredità opere che ancora oggi sorprendono per rigore compositivo, grazia plastica e senso profondo dell’armonia.

Suo è il disegno delle eleganti guglie della facciata del Duomo, così come la raffinata Pietà della Cappella della Madonna di San Brizio, capolavoro scultoreo che vibra di pathos michelangiolesco. Realizzò anche il maestoso organo ligneo, decorato con preziosi intagli e rilievi che fondono abilità tecnica e gusto teatrale. Ogni intervento, ogni elemento decorativo portava la sua cifra: un equilibrio perfetto tra solidità strutturale e sensibilità estetica.

Ma l'arte di Scalza non si è limitata agli spazi sacri. La sua impronta è ben visibile anche nei più importanti palazzi civili di Orvieto: Palazzo Monaldeschi, Palazzo Soliano, Palazzo Clementini, il convento di San Francesco e persino la Porta Albana di Civita di Bagnoregio. Le sue architetture parlano la lingua del classicismo rinascimentale, con quella compostezza che non rinuncia mai alla leggerezza visiva, né alla funzionalità.

Ciò che rende Ippolito Scalza così emblematico per la storia artistica dell’Umbria è la sua capacità di fondere in un unico gesto l’intuizione dello scultore con la visione dell’architetto. Le sue opere non si limitano a definire uno spazio: lo nobilitano, lo raccontano, lo rendono vivo. Non costruiva semplicemente edifici, ma pensava la città come un organismo complesso da armonizzare, in cui bellezza e utilità potessero coesistere.

Nel tempo, il nome di Scalza si è forse offuscato rispetto a giganti come Michelangelo o Bernini, ma chi visita Orvieto con occhi attenti, chi percorre i suoi vicoli e si sofferma tra le pieghe del marmo o negli scorci urbani, non può che sentire la sua presenza. Un’arte silenziosa, ma eterna, capace di trasformare il tessuto urbano in una narrazione colta e misurata, perfettamente in equilibrio tra spirito umanista e devozione popolare.

Tra i nomi più interessanti dell’architettura umbra contemporanea, spicca quello di Alessandro Bulletti, il cui linguaggio progettuale si nutre di un dialogo costante tra memoria, materia e paesaggio. Con studio a Perugia, Bulletti ha firmato alcune delle residenze più evocative realizzate in Umbria negli ultimi anni, dove il rigore compositivo incontra una sottile poesia dello spazio abitato. Emblematica di questo approccio è Casa K, dimora immersa nel verde della campagna umbra, premiata a livello nazionale e internazionale per la sua capacità di coniugare il linguaggio essenziale del minimalismo con un autentico senso di appartenenza al luogo.

Sospesa tra cielo e collina, Casa K sembra nascere dalla terra stessa: un corpo architettonico che non impone, ma ascolta, accarezza e si adatta. L’uso di materiali locali – pietra, legno, rame – unito a volumi essenziali e aperture studiate con precisione quasi pittorica, crea un continuo gioco di trasparenze e riflessi, dove il paesaggio entra nella casa e la casa diventa paesaggio.

Nel progetto, Bulletti rifugge ogni esibizionismo: preferisce una sobria eleganza fatta di luce, proporzioni e silenzi. Il piano inferiore – rivestito in pietra arenaria – si fonde con il declivio naturale del terreno, mentre il livello superiore si apre verso sud con una loggia affacciata sul verde e una vetrata inclinata che cattura la luce come un obiettivo fotografico. Un gesto architettonico tanto essenziale quanto profondamente emotivo.

Ma ciò che colpisce davvero è l’anima del progetto: una casa che non cerca di dominare lo spazio, ma di interpretarlo. Una “presenza discreta”, in grado di parlare il linguaggio silenzioso dell’Umbria rurale, reinterpretandolo con sensibilità e rispetto. Lo stile di Bulletti si muove con grazia tra passato e futuro, valorizzando l’eredità costruttiva del territorio ma aprendola a nuove forme di abitare, più consapevoli e sostenibili.