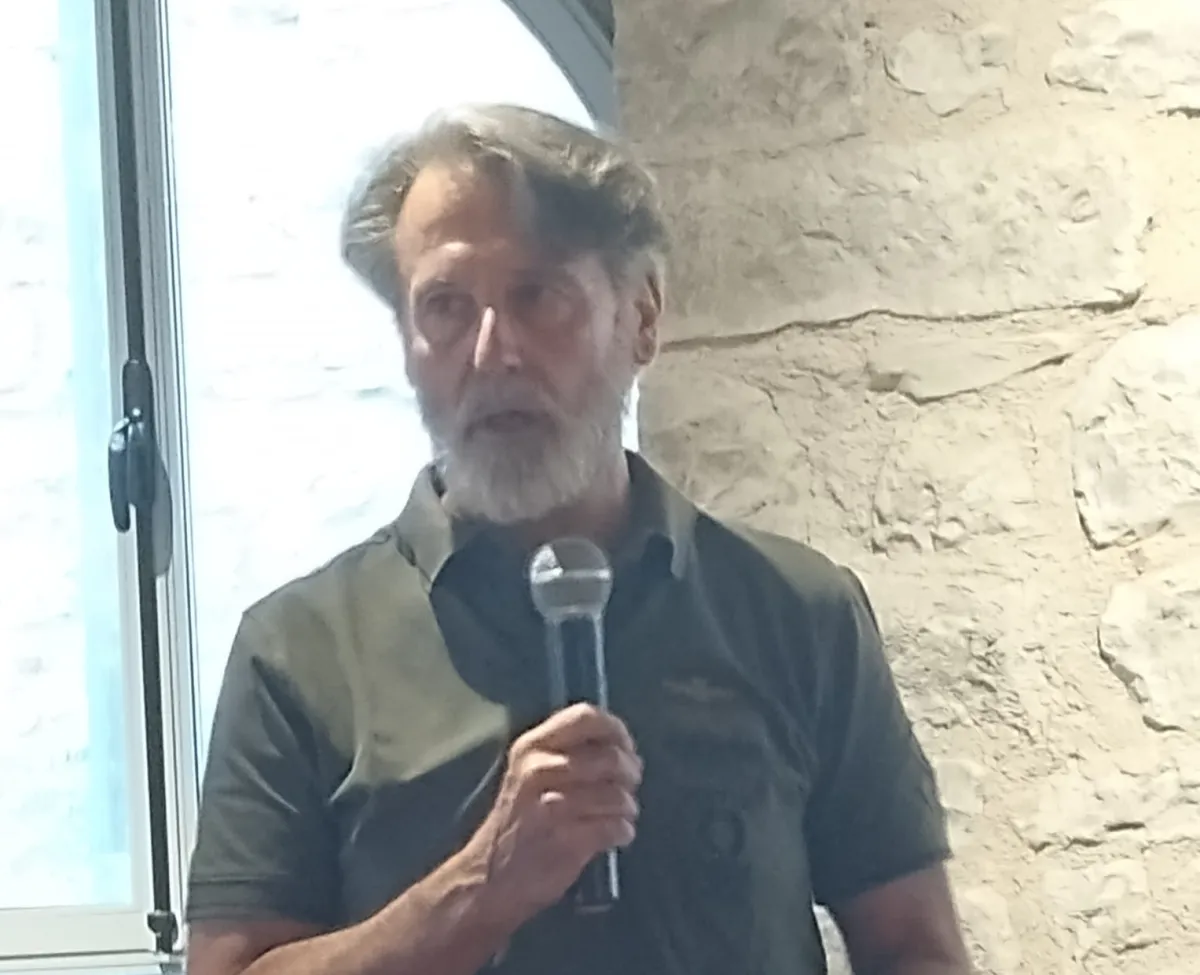

Un’impresa artigianale diventata simbolo di memoria e identità: la replica dello Studiolo del Duca Guidobaldo da Montefeltro nel Palazzo Ducale di Gubbio. Ne parliamo con Giuseppe Minelli, restauratore e anima della lavorazione insieme alla sua famiglia e alla squadra della storica azienda fondata nel 1939. Un dialogo a cuore aperto su radici, metodo e senso profondo di un lavoro che ha intrecciato scienza dei materiali, storia dell’arte e fedeltà al territorio.

Le radici di una bottega (1939–oggi)

Giuseppe, cominciamo dalla gratitudine che hai espresso pubblicamente. Cosa ti premeva dire, prima di tutto?

“La cosa che mi piacerebbe raccontare è questa: l’operazione ha avuto grosse difficoltà iniziali, poi spiegherò il perché; ma soprattutto abbiamo avuto una sicurezza interiore che veniva dai nostri genitori e dai nostri zii. L’azienda nasce nel 1939 grazie a mio zio Vincenzo e a mio padre Marcello: oggi ci siamo io e le mie sorelle a portare avanti questa bellissima attività, amministrandoci con forza e responsabilità.”

La vostra è una continuità familiare rara...

“La cosa bella è che lo Studiolo è stato realizzato quando i miei genitori e lo zio erano maturissimi: 88 e 85 anni. Hanno seguito per filo e per segno tutto il percorso, e se ce l’abbiamo fatta è anche per opera loro. Poi devo ringraziare i ragazzi, le nostre squadre: senza di loro, nulla si trova e nulla si tiene.”

Qual è stato l’innesco del progetto?

“È stato Vincenzo Ambrogi a chiamarci: ‘Guardate, ho questa cosa in mente. Che ne dite?’ Lo Studiolo lo conoscevamo appena per sentito dire. A quel punto ci siamo chiesti: quali notizie e quali materiali possiamo reperire per capire se siamo all’altezza? È da lì che parte tutto.”

Come avete messo insieme la cassetta degli attrezzi documentale?

"Vincenzo Ambrogi ci portò i libri del restauratore Wilmering del Met di New York e della dottoressa Olga Raggio. Abbiamo tradotto il volume sul restauro per comprendere il metodo costruttivo dello Studiolo e il suo preciso periodo storico, tra 1478 e 1480. Poi abbiamo contattato il restauratore Wilmering e iniziato a organizzarci mentalmente: fattibilità, materiali, disegni, misure.”

Per i dettagli, dove avete cercato?

“Dobbiamo tantissimo al professor Bruno Cenni. – uno storico bravissimo, purtroppo scomparso – che custodiva foto preziose. Avevamo fotografie in bianco e nero scattate quando lo Studiolo arrivò al Museo di New York, con sul retro misure riportate sui pannelli. Le abbiamo ingrandite a grandezza naturale, ridisegnando ogni particolare.”

Ma dal bianco e nero al colore c’è un abisso...

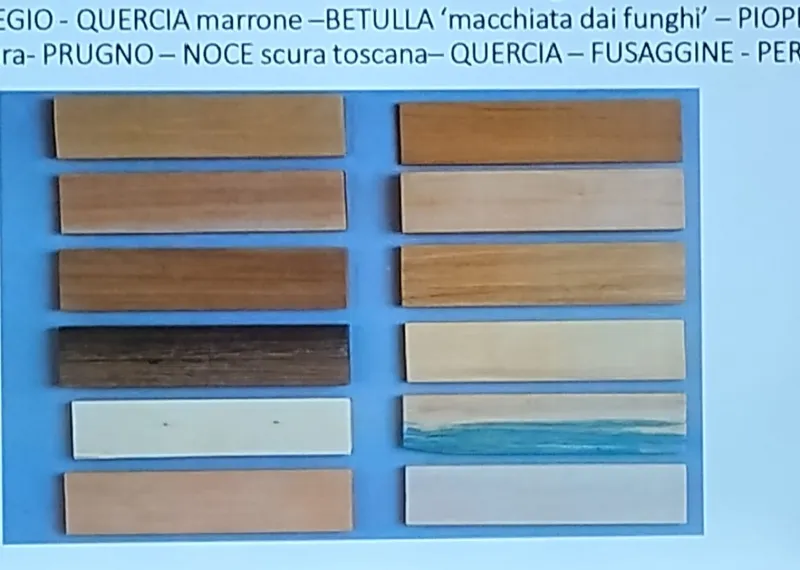

“È vero. Il Met indicava 15–16 essenze usate nelle tarsie, con 12 identificate con certezza. Noi, tramite le fotografie, l’esperienza di bottega e il confronto diretto con legni antichi, abbiamo ricostruito tonalità e sfumature, inseguendo l’identità rinascimentale originaria.”

A livello di linguaggio decorativo, cos’è emerso?

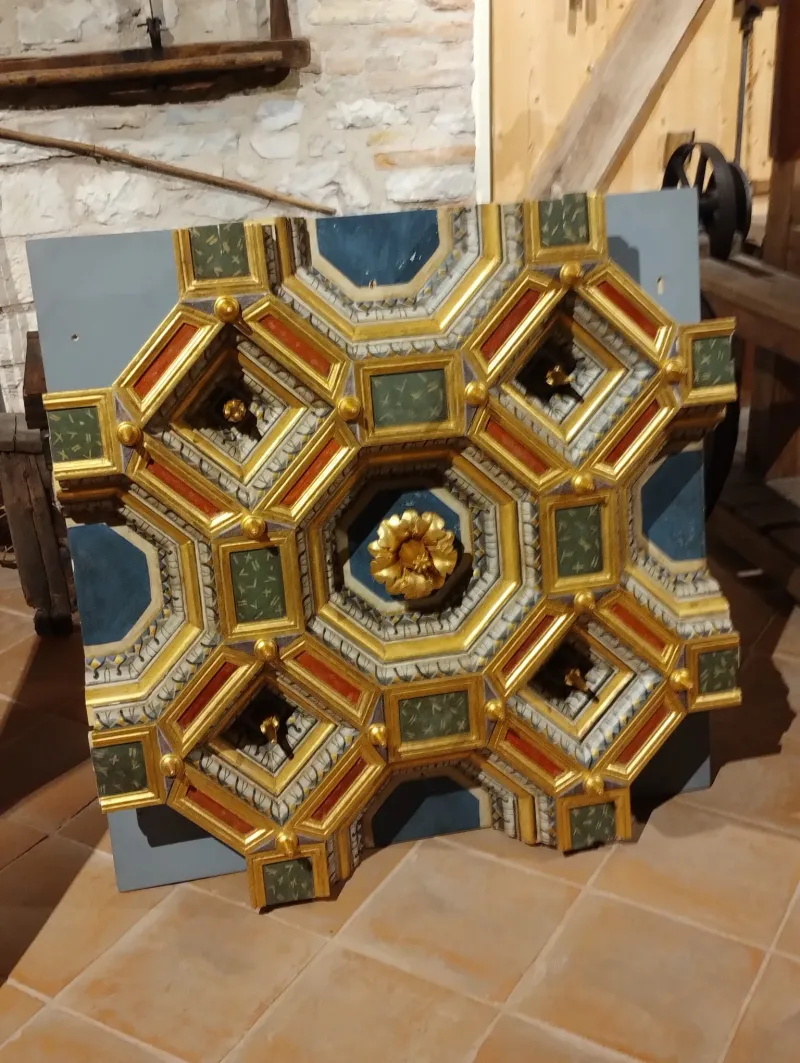

“Che lo Studiolo ne abbraccia quattro: tarsia prospettica (fiorita nel tardo Quattrocento), tarsia a toppo, tarsia a fusaggine e altre declinazioni tipiche dell’epoca. Abbiamo riesaminato tutte le tipologie di elementi e verificato se mancasse qualcosa rispetto ai repertori rinascimentali.”

Ci sono state sostituzioni “intelligenti” di essenze?

“Sì. La fusaggine oggi è quasi introvabile. L’abbiamo sostituita con il sambuco, già attestato nel Quattrocento, perfetto per resa cromatica e tenuta nel tempo. Abbiamo cercato legni per venatura, porosità e invecchiamento, non per facili analogie.”

La "quercia affogata" è una delle vostre “firme”.

“È una rarità. ‘Affogata’ vuol dire maturata in ambienti umidi o in acqua, fino a diventare quasi nera. Oggi è difficilissima da trovare. Siamo riusciti a ottenere effetti equivalenti anche recuperando doghe di botti: il deposito del vino crea una superficie scurissima di 3–5 millimetri. Piccoli escamotage di bottega per inseguire la verità materica del Quattrocento.”

Anche il trattamento di finitura parla una lingua storica.

“Nel Rinascimento si usavano olio di noce e cera. Noi abbiamo scelto l’olio di noce per ravvivare il colore e restituire profondità. Al Met, nel restauro storico, prevale la cera: è un’altra filosofia, più ‘sorda’ cromaticamente. L’olio, invece, fa cantare le fibre.”

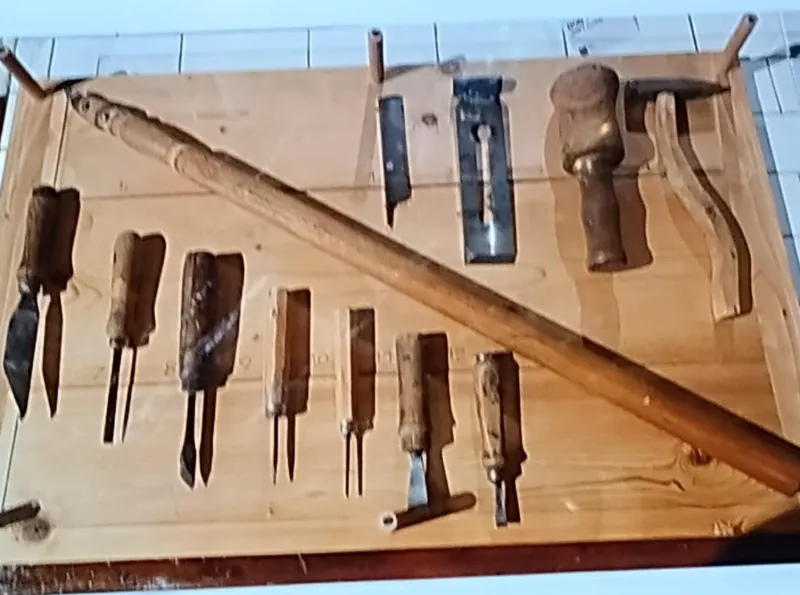

Senza entrare nel tecnicismo minuto, quali gesti antichi avete rimesso in circolo?

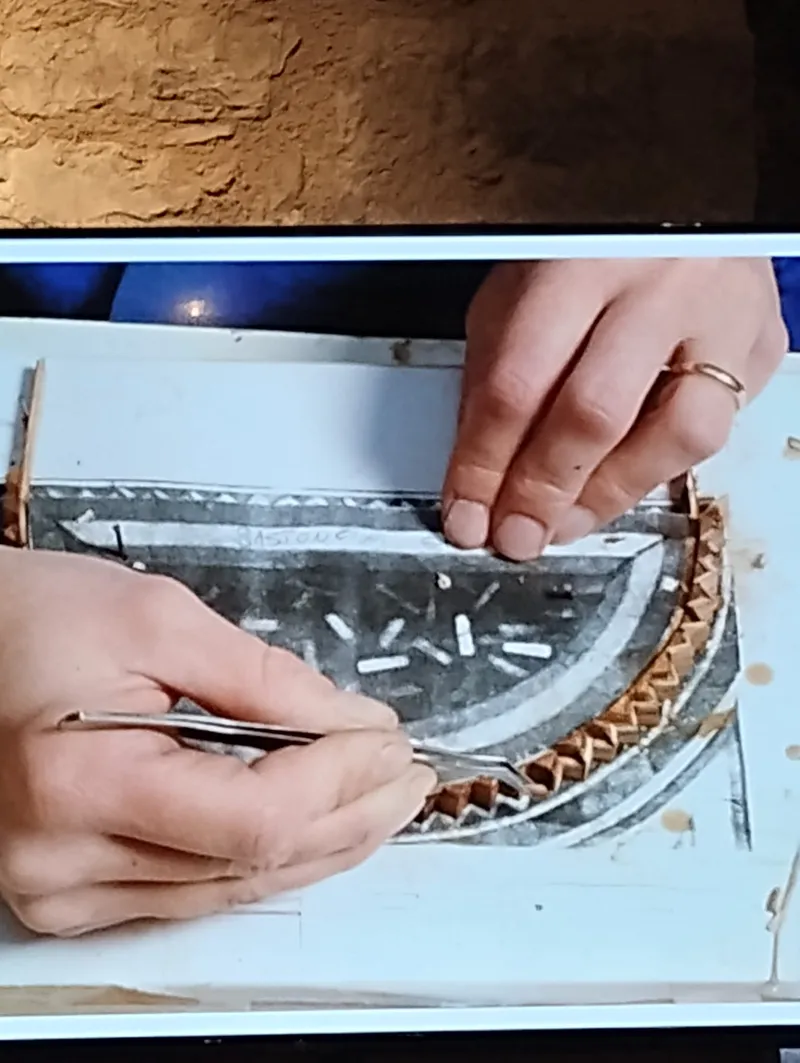

“Il coltello da spalla per incidere i contorni e alloggiare i pezzi di tarsia; lamelle sottili 4–5 mm; e poi le colle animali: di coniglio, di pesce, la caseina e la colla caravella (diminutivo di capra). Collanti vivi, reversibili, coerenti con l’epoca. Sono scelte che non ‘imitano’ il Rinascimento: lo riattivano.”

Come avete controllato il risultato cromatico finale?

“Abbiamo costruito una tavolozza di legni con decine di campioni: naturale, trattato, invecchiato artificialmente. Ogni specie reagisce in modo diverso a olio, luce e aria. Volevamo che l’insieme risultasse armonico oggi, ma capace di maturare nel tempo come l’originale.”

Avete chiesto foto “su misura” al Met?

“Sì. Con Vincenzo Ambrogi (che studiava a New York) ci scambiavamo richieste: ‘Fotografa quel pannello, quel dettaglio’. Il colore del legno dipende dalla luce che lo colpisce: cambiano le letture. Quelle immagini mirate ci hanno aiutato ad avvicinarci il più possibile all’originale, senza cadere nel tranello dell’‘antichizzazione’ finta.”

Quando avete capito che “si poteva fare”?

“All’inizio nessuno sapeva come sarebbe finito lo Studiolo. Allora abbiamo deciso: realizziamo un primo livello completo, lo presentiamo, e vediamo se viene accettato. Quella prova pubblica ha convinto tutti: da lì in avanti abbiamo ‘conquistato’ l’operazione con il nostro metodo.”

Com’è la vita di bottega su un’opera così complessa?

“È fatta di pazienza e coordinamento. Ci sono cornici-tarsie con pezzettini alti 4–5 cm e composizioni di decine di elementi: a volte lavoravano tre o quattro persone sulla stessa sezione, ognuno con la sua parte. Ogni pezzo ha una direzione di fibra e una sfumatura pensata per la prospettiva e per l’ombra. È un mosaico vivo.”

Vi siete dati una regola d’oro?

“Sì: coerenza storica e leggibilità contemporanea. Non volevamo un falso d’epoca, ma una replica che dica la verità: ‘siamo nati oggi, con i mezzi di ieri’. Poi sarà il tempo a depositare la sua patina.”

Che cosa distingue, secondo te, la replica di Gubbio dall’allestimento del Met?

“Intanto la luce del luogo: lo Studiolo a Gubbio respira il suo respiro. Poi la nostra scelta dell’olio di noce, che enfatizza venature e contrasti. Al Met la manutenzione segue altri standard, altre priorità. Sono due verità coerenti; la nostra vuole restituire anche la fisicità della bottega rinascimentale.”

Oltre alla tecnica, che cosa vi ha guidati?

“Il rispetto. Per il territorio, per la storia e per la gente che lo abita. Quando lavori su un simbolo come lo Studiolo non stai solo ‘riproducendo’: stai ricucendo un legame. È un debito verso chi c’era prima – i maestri di bottega – e un credito verso chi verrà.”

E verso i giovani artigiani?

“Direi: studiate, toccate il legno, imparate a leggere la luce. I libri sono fondamentali, ma il mestiere passa dalle mani. E poi non abbiate paura di chiedere aiuto: noi abbiamo costruito quest’opera insieme a storici, restauratori, fotografi, squadre. È così che un lavoro diventa opera.”

Se tu dovessi condensare tutto in un’immagine?

“Vedo i volti: dei miei genitori, degli zii, dei ragazzi in laboratorio. E vedo i legni sulla tavolozza: ognuno col suo profumo, la sua voce. Lo Studiolo è tornato a parlare a Gubbio perché tante voci si sono accordate in un solo suono.”

Una frase per chi entra oggi nello Studiolo.

“Entrate con lentezza. Guardate i libri intarsiati, gli strumenti, i simboli. Non domandatevi subito ‘com’è fatto’, ma 'perché è stato fatto così'. Il come lo si intuisce; il perché si ascolta.”

Ultima domanda: il tempo è un alleato o un avversario?

“Nel nostro lavoro il tempo è materia. Senza tempo il legno non matura, la luce non posa, la mano non impara. Lo Studiolo di Gubbio è la prova che il tempo, quando è rispettato, restituisce. E a noi ha restituito una casa intera: la casa del sapere.”

Nota dell’intervistatore

Questa conversazione con Giuseppe Minelli racconta l’altra metà dell’opera: non il “come” minuto dei passaggi d’officina, ma il pensiero che li ha resi necessari e la responsabilità che li ha guidati.

È il ritratto di una bottega che, dal 1939, tiene insieme famiglia, studio e lavoro; e che ha saputo riportare qui, dove è nato, un frammento essenziale del nostro Rinascimento.